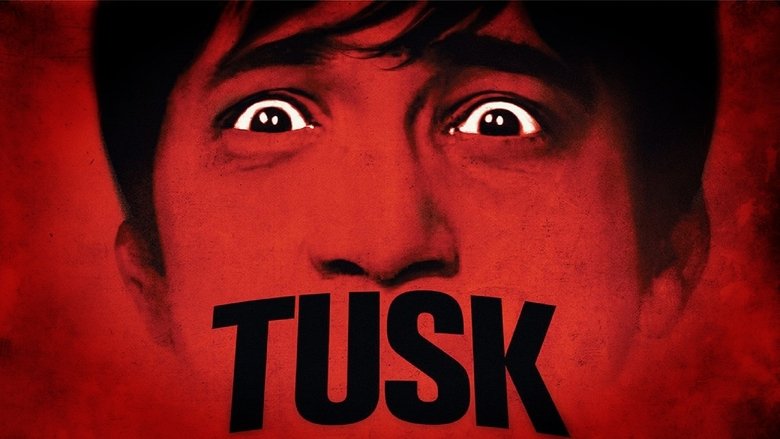

In der Filmkritik ist es ja schon längst Gang und Gäbe geworden, zwanghaft filmische Vergleiche zu ziehen, was oftmals den Negativeffekt mit sich bringt, dass dem Leser ein vollkommen falsches Bild des jeweils rezensierten Werkes aufgebrummt wird: Nur weil sich beispielsweise in Adam Wingards kinematographischer Perle The Guest so manches Zitat vermutet lässt, muss man in der Besprechung doch nicht gleich auf Quentin Tarantino zu sprechen kommen, dessen referenzieller Gestus ja ohnehin in einer vollkommen differenten Kontextualisierung gebiert. Und so ist es nun auch mit Kevin Smiths neuster Kreation Tusk, den viele ja als absurde Replik auf Tom Six‘ zum skandalösen Kultfilm verklärten The Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler verstehen wollen. Im Endeffekt gleichen sich die Filme aber kein Stück, bis auf die Tatsache, dass hier ein humanes Lebewesen gewaltsam in die Rolle eines triebgesteuerten Tieres gedrängt werden soll. Dass von Kevin Smith, dem ehemals inoffiziellen Mumblescore-Initiator nicht mehr viel übrig ist, beweist auch Tusk in schmerzvolle Art und Weise.

Waren die in bestimmten Kreisen kultisch verehrten Filme wie Clerks, Mallrats oder auch Chasing Amy immer noch in der Lage, ehrliches Interesse und Empathie für ihre Protagonisten aufzubringen, wenngleich tonale Wechsel innerhalb der Erzählung gerne etwas ruckhaft über die Bühne gingen, hat es Kevin Smith zuletzt mit Cop Out oder Red State kaum noch vollbringen können, ansprechende Charakter-Porträts zu modellieren, die so etwas wie eine tiefere Gefühlsebene frequentieren. Für einige Zeit war dann sogar die Rede davon, dass Kevin Smith der Branche endgültig den Rücken kehren möchte, um sich anderen Herausforderungen zu widmen. Mit Tusk allerdings soll es jetzt wieder in die künstlerisch-produktiven Vollen gehen, stellt die verquere Horror-Posse doch auch den Auftakt der sogenannten True-North-Trilogie dar, in der sich der New-Jersey-Slacker forciert kanadischen Mythen annimmt. So basiert Tusk lose auf den Beschreibungen eines Mannes, der über Monate von der Zivilisation abgeschottet war und als einzigen Bezugspunkt ein Walross zur Verfügung hatte.

Im Epizentrum der Handlung aber steht Wallace (Justin Long), ein selbstgefälliger Podcaster, der zusammen mit seinem Kumpel Teddy (Haley Joel Osment) das erfolgreiche Web-Format The Not See Party moderiert und nicht nur anfallende Online-Trends schnippisch kommentiert, es ist ihnen auch zur Leidenschaft geworden, Menschen aus viralen Clips bloßzustellen. Um das noch auf die Spitze zu treiben, will Wallace nach Kanada fliegen, wo er ein Treffen mit dem Kill Bill Kid abgemacht hat (einem Jugendlichen, der sich mit beim Hantieren mit der Katana ein Bein abgetrennt hat), aufgrund dessen Selbstmord aber auf den Globetrotter Howard Howe (Michael Parks) stößt, der aus dem Fundus seiner Erfahrungen schöpft und irgendwann auf das für ihn edelste Geschöpf auf Mutter Erde zu sprechen kommt: Dem Walross. Vor Jahrzehnten wurde Howard das Leben von einem Walross gerettet, seitdem ist er von dem Gedanken besessen, dass Walrösser die besseren Menschen sind, weil sie sich noch befähigt dazu zeigen, Selbstlosigkeit zu beweisen, was den Bewohnern der Großstädte inzwischen vollends abhandengekommen ist.

Und so findet sich der arrogante Wallace kurze Zeit später schon in seinem wohl schlimmsten Alptraum wieder, denn Howard ist gar nicht der gesprächige, an den Rollstuhl gefesselte alte Mann, der einfach nur einige seiner Geschichte loswerden möchte, sondern ein fanatischer Psychopath, der Wallace operativ zu einem Walross umformen möchte. Klingt ja schon mal reichlich skurril und damit eben auch definitiv Genre-tauglich. Eine Sache muss man Tusk auch lassen: Seine Prämisse ist tatsächlich so verstörend wie absurd, was einem findigen Filmemacher die Chance gegeben hätte, gnadenlos bissig vom Leder zu ziehen, dass es ein cineastisches Fest ist. Kevin Smith aber hängt mit Tusk viel zu häufig in den Seilen und kann sich kaum entscheiden, welches Genre er denn nun eigentlich bedienen möchte: Schwarze Komödie oder doch den bohrenden Psycho-Horror? Wo es Tusk in der ersten Hälfte noch durchaus schafft, das bedrohliche Szenario mit unvorhersehbaren Spannungspitzen auszukleiden, treten die Schwächen des Drehbuchs in der zweiten Hälfte zunehmend in den Vordergrund.

Gerade auch weil Smith mit dem markanten Michael Parks wieder einmal einen Besetzungscoup gelandet hat, der hier zwar kein einschüchterndes Bonmot-Feuerwerk wie noch in Red State zünden darf, durch sein ausgewähltes Vokabular aber immer noch höchst einnehmenden auf den Zuschauer einwirkt, fällt die stetig fallende Zugkraft von Tusk immanent auf. Mit dem Cameo eines kaum wiederzuerkennenden Hollywoodstars sehnt sich Kevin Smith offenkundig nach überspitzter Verschrobenheit, lässt Tusk aber durch das detektivische Geplänkel zur laschen Nummernrevue verkommen, gerade auch, weil jener Cameo nicht im Ansatz so amüsant ist, wie es noch auf dem Papier klag oder durch Hörensagen zu erwarten war. Repetitive Rückblenden, die Wallace in den verschiedenen Stationen vor und während seiner Reise zeigen, bremsen die permanent schwankende Konstruktion immer weiter aus, um eine Sache zu verdeutlichen: Tusk wäre womöglich dann gelungen, wenn man ihn rapide auf Kurzfilm-Niveau heruntergebrochen, all den retardierenden Zinnober des zweiten Aktes ausgemerzt und den Fokus stringent auf die Opfer-Täter-Perspektive gelegt hätte. Hätte, hätte, hätte.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org