Eine der größten Vorteile (man könnte auch Leckerbissen sagen), die der Zuschauer mit scheinbar jedem neuen Film des französischen Rebellen namens Jean-Luc Godard („Außer Atem“) erreicht, ist, dass es scheint, als würde man das Medium erneut schrittweise kennenlernen. Mit jedem Godard, den man sieht, lernt man Neues. Auf Basis diesem Wissens schaut man sich das nächste Werk an, gleicht sein Wissen ab, denkt nach, lernt dazu. Es folgt ein „Aha“-Effekt dem nächsten, sodass Godards Filme zwar augenöffnend sein können, es aber auch unmöglich machen, dass sie exzessiv konsumiert werden. Schließlich muss man sich nach einer Sichtung erst einmal Zeit nehmen und das Werk komplett einwirken lassen, bevor man sich auf die Reise zu neuen Überlegungen macht.

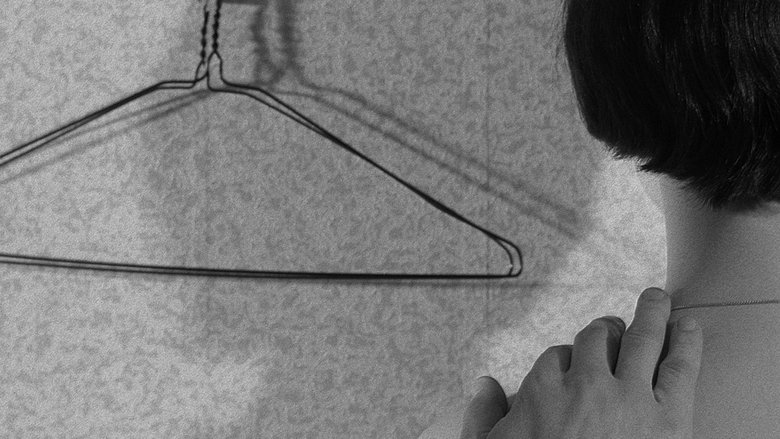

Der französische Umdenker nutzt mit „Die Geschichte der Nana S.“ einmal mehr das Medium, um sich auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Dabei scheint ihm die Suche fast schon wertvoller zu sein, als das Finden des abstrakten Zieles. In diesem Film ist die Suche nach der Wahrheit quasi gleichbedeutend mit der Suche der Nana. Dargestellt wird sie von Godards damaliger Ehefrau Anna Karina („Eine Frau ist eine Frau“), deren Name nicht allzu mühevoll verschlüsselt zum Name Nana wurde. Es ist wie in dem genannten Film Godards Versuch, sein direktes Umfeld zu erforschen. Einen Kosmos, der sich um seine Person dreht, den er aber gleichzeitig nicht wirklich durchschauen kann. Fasziniert fängt er immer wieder das Gesicht von Nana im Close-Up ein. Von hinten, von vorne, von der Seite, komplett im Bild oder abgeschnitten.

Hier wird es sich lohnen, ein wenig über die Person des Godard nachzudenken, der 1963 einmal mehr ein sehr persönliches Werk veröffentlicht. Er was damals 1960 der Mann, der die Nouvelle Vague lostrat. Sie wurde zu einer Welle, die die ganze Welt umspannen sollte, in Amerika gab es den New Hollywood-Ableger und in Deutschland gab es den Neuen Deutschen Film. Godard sprach immer gern von einer „neuen Filmsprache“ die entwickelt werden müsse und wurde alsbald als ein eingebildeter Mensch dargestellt, der sich selbst stets der Nächste war. Ob dem so ist, lässt sich nicht sagen, nur ist es bemerkenswert, wenn man sich "Die Geschichte der Nana S." zu Gemüte führt - so bescheiden sieht man Godard nämlich wahrlich selten.

Der Essay-Film (das kommt von dem französischen Wort für „versuchen“) zeigt hier in zwölf Kapiteln die Lebensgeschichte von Nana, die ihre Miete nicht zahlen kann und beginnt, als Prostituierte zu arbeiten, um ihr Einkommen aufzustocken. Der Aufbau des Films folgt dabei keineswegs der ordinären Erzählform des Films, sondern besinnt sich auf das Brecht’sche Epische Theater, wo soziale Konflikt und Ungerechtigkeiten dargelegt wurden. In einer Szene ist Nana in einem Café zu sehen; sie führt ein Gespräch und sagt Sätze mehrfach, stets mit einer leichten Variierung in der Betonung der Worte. Sie erforscht, welche Betonung die Botschaft verändert, welche Betonung sie richtig rüberbringt und wo überhaupt die Wahrheit in ihr zu finden ist. Sie lehnt damit ganz klar den Anspruch auf Richtigkeit und Allwissen ab - ebenso wie Godard, der hier deutlich macht, dass er sich mit seiner Arbeit in unbekannte Gewässer wagt und selbst ebenso auf der Suche ist, wie sein Publikum.

Nana erforscht die Sprache, als würde sie noch nicht genug darüber wissen, um alles mit Bestimmtheit und reflexartig sagen zu können. Godard versucht neue Mittel und Wege und kann sich nie sicher sein, dass die Rechnung am Ende aufgeht. Nur ist ihm die Erfahrung wichtiger, als das Ergebnis. Ebenso wie Nana mit der Sprache spielt, spielt er mit seiner Kamera. Er positioniert sie an einer Stelle, wartet, scheint das Ergebnis innerlich abzuspeichern und bewegt sie dann an eine andere Stelle, wartet, speichert das Ergebnis ab, … Er forscht, lernt und forscht weiter, wodurch der Film zu einer Art Entdeckungsreise wird, bei der der Zuschauer so viel lernt, als hätte er am Entstehungsprozess teilgenommen.

Nana selbst könnte direkt aus einem Werk Brechts stammen. Sie ist eine Heldin, ja, aber eine tragische. Sie schaut sich im Kino Carl Theodor Dreyers legendären Film „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ an - die Geschichte der Jeanne D’Arc. Eine Märtyrerin, eine starke Frau, eine, die sich traut, sich gegen die Vielen aufzurichten und sich selbst treu zu bleiben, in der Hingabe zu anderen. Aber anstatt anerkannt zu werden, wird sie benutzt, kleingehalten und gnadenlos verführt. In eine Welt, die von ihrer eigenen nicht zu unterscheiden ist, sie selbst aber zu einem erweblichen Etwas verkommen lässt. Nana weiß nicht mehr, wo sie steht, weil sie keine Macht mehr über sich selbst hat. Diese Macht hat sie abgegeben, um mittels Geld an mehr Freiheit zu gelangen. Ein Paradoxon der zynischen Art.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org