Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

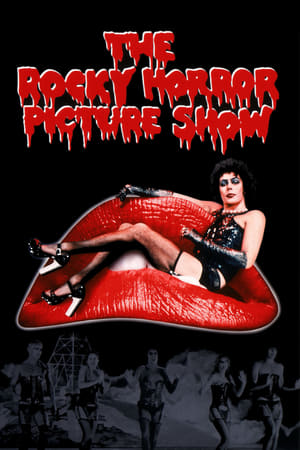

- Start 25.07.1975

- 92 Min KomödieHorrorRomanzeDramaThrillerFantasyMusikMusical USA

- Regie Brian De Palma

- Drehbuch Brian De PalmaLouisa Rose

- Cast William Finley, Paul Williams, Jessica Harper, Gerrit Graham, George Memmoli, Archie Hahn, Jeffrey Comanor, Peter Elbling, Colin Cameron, David Garland, Gary Mallaber, Art Munson, Mary Margaret Amato, Rand Bridges, Jim Bohan, Herb Pacheco

Inhalt

×