Quelle: themoviedb.org

Trailer

Trailer

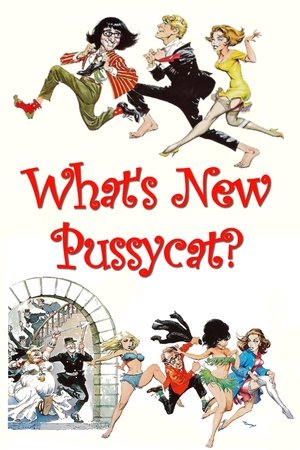

- Start 08.10.1965

- 108 Min Komödie USAFrance

- Regie Clive Donner

- Drehbuch Woody Allen

- Cast Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider, Capucine, Paula Prentiss, Woody Allen, Ursula Andress, Eddra Gale, Katrin Schaake, Eléonore Hirt, Jean Parédès, Jacques Balutin, Jess Hahn, Howard Vernon, Michel Subor, Sabine Sun

Inhalt

×