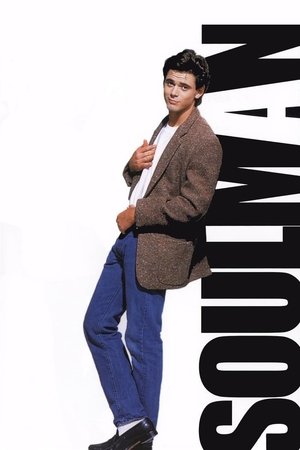

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Trailer

- Start 21.05.1987

- 104 Min KomödieRomanze USA

- Regie Steve Miner

- Drehbuch Carol Black

- Cast C. Thomas Howell, Rae Dawn Chong, Arye Gross, James Earl Jones, Melora Hardin, Leslie Nielsen, Ann Walker, James B. Sikking, Max Wright, Jeff Altman, Julia Louis-Dreyfus, Maree Cheatham, Wallace Langham, Eric Schiff, Ron Reagan, Mark Neely

Inhalt

×