Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

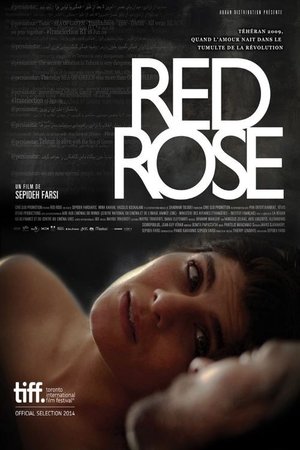

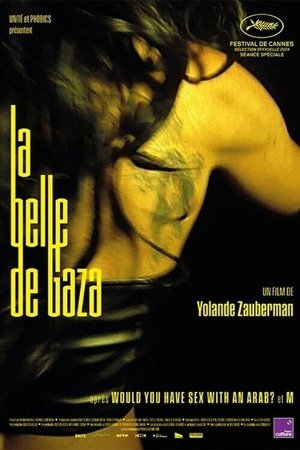

- 110 Min DramaKriegsfilmDokumentarfilm

- Regie Sepideh Farsi

- Drehbuch

- Cast Sepideh Farsi, Fatima Hassouna

Inhalt

×