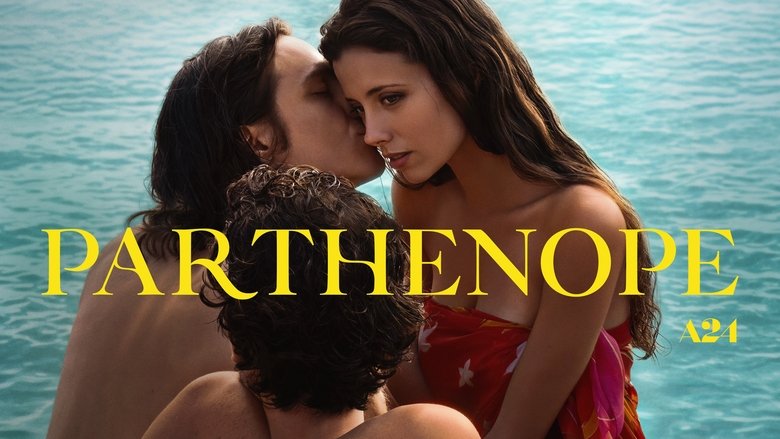

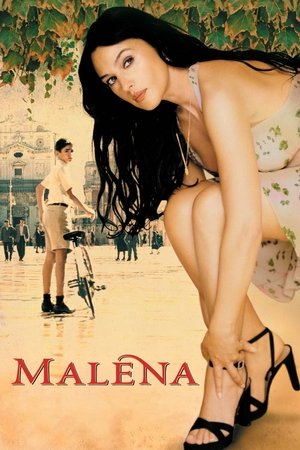

Quelle: themoviedb.org

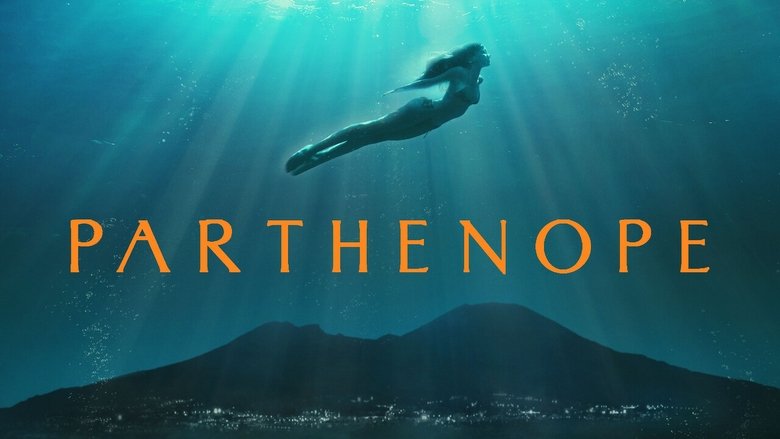

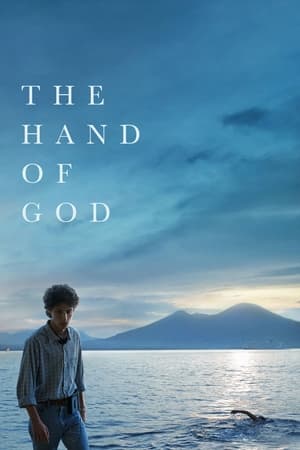

Quelle: themoviedb.org

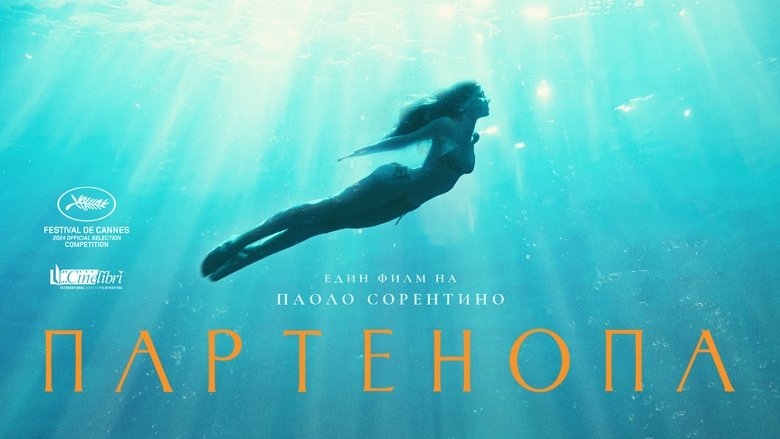

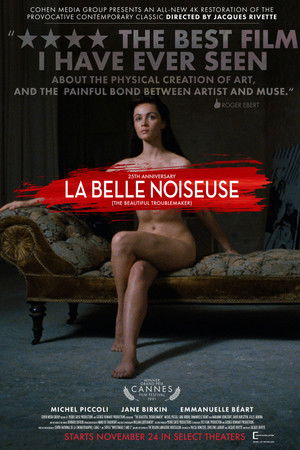

Quelle: themoviedb.org

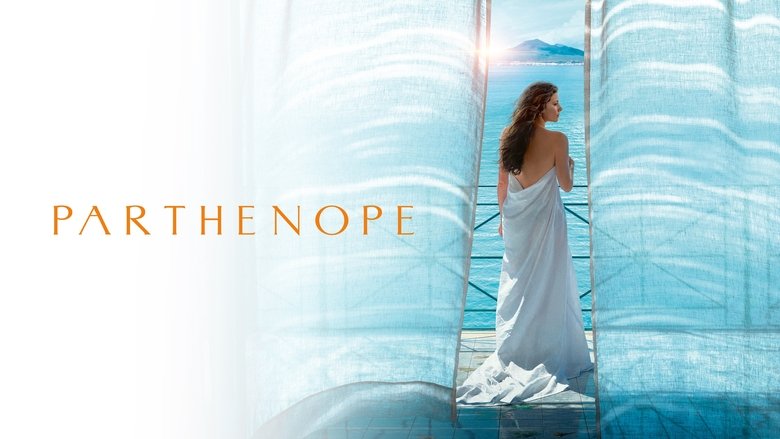

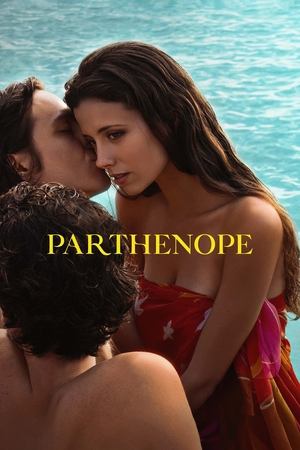

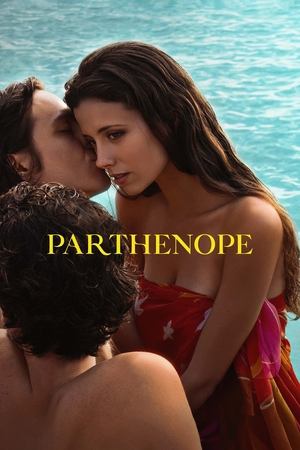

- Start 10.04.2025

- 136 Min DramaFantasy

- Regie Paolo Sorrentino

- Drehbuch Paolo Sorrentino

- Cast Dario Aita, Antonio Annina, Margherita Aresti, Martina Attanasio, Francesca Romana Bergamo, Liliana Bottone, Maria Rosaria Bozzon, Luigi Bruno, Giovanni Buselli, Paola Calliari, Ciro Capano, Simona Capozzi, Marisa Carluccio, Mariacarla Casillo, Irene Ciavalini, Riccardo Coppola

×