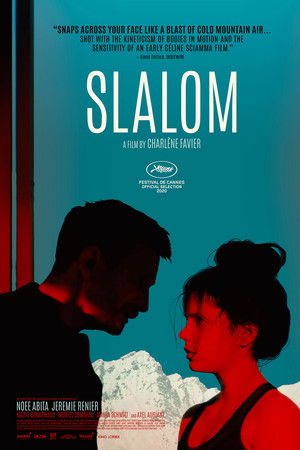

Quelle: themoviedb.org

- Start 24.07.2025

- 103 Min DramaBiografie

- Regie Charlène Favier

- Drehbuch Antoine LacomblezCharlène FavierDiane Brasseur

- Cast Albina Korzh, Maryna Koshkina, Lada Korovai, Oksana Zhdanova, Yoann Zimmer, Noée Abita, Mariia Kokshaikina, Olesya Ostrovskaya, Yesenia Selezniova, András Komornik, Áron Mosdósi, Vladislav Onischenko, Serhii Berezhko, Louka Meliava, Anne Kessler, Idir Chender

Inhalt

×