-„I want to report a murder.“

-„Where was the murder commited?“

-„San Francisco, last night.“

-„Who was murdered?“

-„I was!“

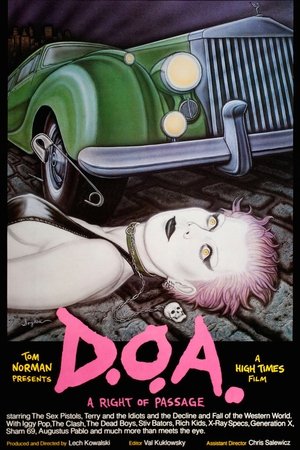

Was für ein brillanter Opener, dafür hätten einige einen Mord begangen, selbst Hitchcock („Im Schatten des Zweifels“). Der Auftakt von „Opfer der Unterwelt“ ist ein kleines Stück Filmgeschichte, was ihn bis heute zu den relevantesten Vertretern des Film noir macht und nicht zufällig gleich zwei Neuverfilmungen nach sich zog. Bereits 1969 den eher unbekannten „Der leuchtende Tod“ sowie die weitaus prominentere Version „D.O.A. – Bei Ankunft Mord“ mit dem damaligen Ehepaar Dennis Quaid („The Big Easy - Der große Leichtsinn“) und Meg Ryan („Schlaflos in Seattle“) von 1988. Kein Wunder, die Grundprämisse ist ein kleiner Geniestreich.

Ein Toter – theoretisch, noch nicht praktisch – taucht in einem Polizeirevier auf, während die Kamera ihm im Rücken bis zur Mordkommission folgt. Dort gibt er einen Mord zu Protokoll. Nicht irgendeinen, seinen eigenen. Erfolgt vor 24 Stunden. Ein langsamer, aber sicherer Mord, der nur noch nicht vollendet ist. Wie das passieren konnte und was dem zugrunde liegt, das erzählt „Opfer der Unterwelt“ in flotten 80 Minuten, die keine Zeit verplempern können und es erst recht nicht tun. Protagonist Frank Bigelow (Edmond O’Brien, „Der Mann, der Liberty Valance erschoß“), ein kleiner Buchhalter und Notar, fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Er muss mal raus und unternimmt einen Kurztrip nach San Francisco. Nicht nur von seinem Job, ganz besonders von seiner Dauerverlobten Paula (Pamela Britton, „Urlaub in Hollywood“). Frank scheint noch nicht bereit für eine wirklich feste Bindung, will sich lieber nochmal ordentlich die Hörner abstoßen. Da ist er in seinem Hotel in San Francisco scheinbar am genau richtigen Ort. Aufgrund einer Handelsmesse steppt dort der Bär, vor attraktiven Damen, aber auch gut gelaunten Herren in Feierlauen kann er sich kaum retten. Nach einer feucht-fröhlichen Nacht in einer Bar mit den Spontanbekanntschaften geht es ihm am nächsten Morgen gar nicht gut. Ein Besuch beim Arzt bringt die schockierende Diagnose: Frank wurde ein Gift verabreicht, dass bereits den gesamten Organismus irreparabel geschädigt hat. Kein Gegenmittel kann mehr helfen, ihm bleiben vielleicht nur noch Stunden, maximal ein bis zwei Tage. Völlig aus der Bahn geworfen taumelt Frank durch die Stadt, den sicheren Exitus vor Augen. Statt sich zusammenzurollen und in Selbstmitleid zu zerfließen will er seine letzten Stunden „sinnvoll“ nutzen: Herausfinden, wer ihm das angetan hat und vor allem warum.

Um es nochmal deutlich zu erwähnen: Die Idee zu „Opfer der Unterwelt“ ist schlicht und einfach phänomenal. Ein bis dato niemals in irgendeiner Form mit Mord und Verbrechen in Kontakt gekommener 08/15-Bürger ist urplötzlich ein Todgeweihter, eine (noch) lebendige Leiche, der im Wettlauf gegen die tickende Zeitbombe in seinem Körper, deren Zündschnurlänge nicht genau bekannt ist, verzweifelt versucht Antworten auf das Unbegreifliche zu finden. Eine panische Hetzjagd, an deren Ende trotzdem keine Erlösung stehen wird, maximal so was wie (in Anbetracht der Situation) Genugtuung oder einfach nur ein Motiv, der Grund für seine schleichende Ermordung. Der als Rudolf Mayer in Krakau geborene Regisseur Rudolph Maté („Rivalen ohne Gnade“) weiß aus dem Plot eine rasante Tour de Force zu kreieren, bei der der Zuschauer bis zum Schluss ähnlich plan- und ratlos ist wie sein bemitleidenswerter Protagonist, von einer losen Spur zur nächsten hechelt und sich unter Zeitdruck versucht, ein Bild aus den zerstreuten Puzzleteilen zusammenzubasteln. Spannung und Unterhaltungswert ist so über die gesamte Zeit problemlos gegeben, wobei der B-Movie-Charakter sehr offensichtlich ist. „Opfer der Unterwelt“ wirkt sowohl von seinem Skript wie der Inszenierung ähnlich rastlos und getrieben wie die Geschichte, kommt dabei mehrfach ins Trudeln und stolpert manchmal fast über grobschlächtige Details.

Zeit und Geld waren sichtlich begrenzt, so musste vieles einfach schnell sitzen und lässt mitunter die erhoffte Klasse wie Fingerfertigkeit vermissen. Gänzlich überflüssig und für diese Voraussetzungen bald schon ärgerlich sind vereinzelte Albernheiten, die gar nicht in das Gesamtkonzept passen wollen. Was auch immer sich Maté dabei gedacht hat, bei Franks Ankunft in dem Party-Hotel jeden seiner Blicke auf ein hübsches Weibchen mit einem Cartoon-gleichen Soundeffekt zu unterlegen, es ist komplett daneben, unangenehm irritierend. Die weiteren Aussetzer sind dann eher unfreiwilliger Natur, dennoch nicht zu übersehen und für die Stimmung nicht gerade zuträglich. In manchen Momenten ist „Opfer der Unterwelt“ unnötig cheesy. Fast schon ironisch, dass dazu ausgerechnet ein Killer namens Chester gehört, den der eigentlich brauchbare Darsteller Neville Brand („Tora! Tora! Tora!“) nah an der Karikatur verkörpert. Das raubt dem Film einiges an Qualität und lässt jederzeit erkennen, dass noch deutlich mehr machbar gewesen wäre. Was man dem Film aber lassen muss: Die Auflösung des Geschehens ist in seiner oberflächlichen Banalität schon wieder hervorragend. Was wurden nicht alles für Fährten gestreut und Verdachtsmomente geschaffen, eigentlich ist das Ganze wesentlich schlichter…und dadurch überraschend.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org