Quelle: themoviedb.org

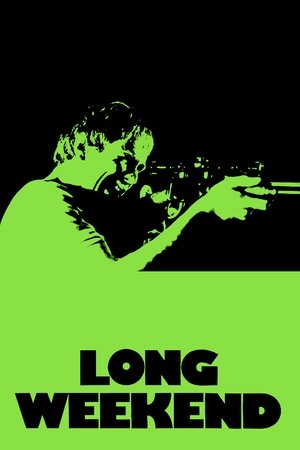

- 96 Min MysteryDramaThrillerFantasy Australia

- Regie Simon Wincer

- Drehbuch Everett De RocheJon GeorgeNeill D. Hicks

- Cast Robert Powell, David Hemmings, Carmen Duncan, Broderick Crawford, Gus Mercurio, Alan Cassell, Mark Spain, Alyson Best, Sean McEuan, George Sherwood, Bevan Lee, Neville Teede, Mary Mackay, John Frawley, Nita Pannell, David Hough

×